資格マニアが発信する資格試験情報ブログ「資格屋」へようこそ!

この記事では、2023 年 (令和5年) の情報処理安全確保支援士試験 (以下、支援士試験と書きます) に独学で合格するためのお勧め参考書と合格に向けたアプローチ、勉強のコツ、午後試験の問題選択のコツなどを、私が独学で合格した経験を基に紹介しています。

支援士試験の難易度と合格率の推移、ネットワークスペシャリスト試験や応用情報技術者試験など他の試験区分と比較した難易度などは「情報処理安全確保支援士の難易度と合格率、他の試験区分との比較」でご紹介しています。

また、支援士試験合格後にセキスペに登録することのメリット・デメリットについては「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の維持費とメリットを解説」で考察していますので、あわせてご覧ください。

情報処理安全確保支援士のお勧め参考書

私は支援士試験に合格するために次の3つの段階を踏んで勉強をしました。

ここでは、それぞれの段階で使用した参考書をご紹介します。

- 試験対策を始める前に情報セキュリティの基礎を学ぶ

- 試験対策の参考書を用いて記述式の問題で点数がもらえる解答の書き方を学ぶ

- 過去問を解説した参考書で記述式の書き方を学ぶ

1. 情報セキュリティの基礎を学ぶための参考書

私が支援士試験に出願する前から繰り返し読んでいたお勧めの書籍をご紹介します。

過去問だけでは断片的な知識しか学べませんが、これらの書籍で学習すれば情報セキュリティに関する幅広い知識を体系的に学ぶことができます。

支援士試験の対策としてはオーバースペックな書籍ですので、理解するのが難しい部分は読み飛ばしてかまいません。2,3周する頃には支援士試験に出題される技術や知識の大部分を網羅できていることでしょう。

試験まで時間があり余裕を持って勉強をできる方、試験に合格するだけではなく基礎から技術を学びたいという方には是非読んでいただきたい書籍です。

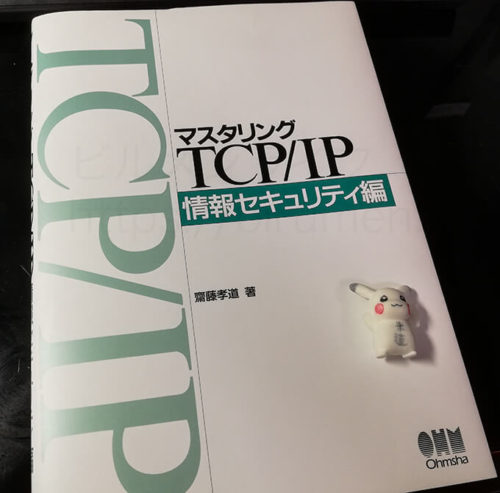

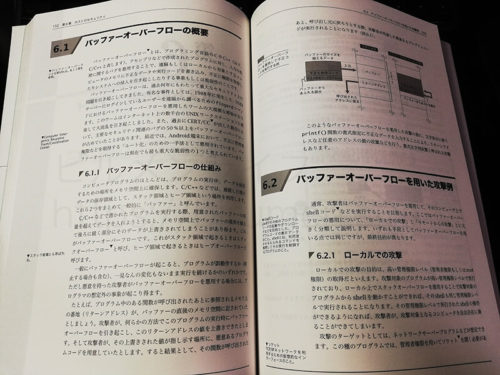

マスタリング TCP/IP 情報セキュリティ編

基本的な暗号技術、それらのセキュリティプロトコルへの応用、認証技術、Webアプリケーションへの多様化する攻撃手法の理解と対策などを扱っています。

支援士試験に出題される情報セキュリティ分野の知識については本書でほとんどカバーできます。

専門書としてはページ数が少なく薄めの書籍ですが、無駄な説明やコラムなどが無く、豊富な図と簡潔な解説で構成されているため、短期間で情報セキュリティに関する幅広い知識を学べます。

Amazon でサンプルを読めますので、ぜひ一度ご覧ください。

暗号技術入門 第3版

暗号技術の仕組みや情報セキュリティに興味がある方を対象とした書籍で、専門用語を多用していない読みやすい文章と図解によって初心者にも親しめる技術書です。

本書の公式コメントに「(支援士試験の前身の) 情報セキュリティスペシャリスト試験の対策にも最適です。」とあるように、試験のことも意識して書かれた書籍ですので、試験対策に用いる参考書としても役立ちます。

こちらも Amazon でサンプルを読めます。

実践経験のあるエキスパートから学べるお勧めの講座

Udemy というサービスをご存知でしょうか。

Udemy (ユーデミー) は、実践経験のあるエキスパート陣の講師からオンラインで技術や知識を学ぶことができる世界最大級の動画学習プラットフォームです。

Udemy では書籍やWEB検索では学び辛い実践的な講座が提供されています。

私も試しにセールで割引されていたサイバーセキュリティに関する講座を受講したところ、「この内容の講座がこの価格で受講できるのか!」と衝撃を受けるほど内容が濃く理解しやすい高品質な講座で驚きました。

それ以来、セールの度に面白そうな講座を見つけては学習することが楽しみになっています。

スマホアプリも提供されていますので、通勤・通学中や外出先などでも学習が可能です。

そんな Udemy の講座の中から、情報処理安全確保支援士試験の対策にお勧めの講座をご紹介します。

参考書を読むより動画で学習したいという方は受講を検討してみてはいかがでしょうか。

【Udemy の講座を購入する際の注意点】

Udemy は頻繁に割引セールを実施しています。セール対象の講座は 2,000 円未満の価格で購入できますので、講座の購入をお考えの方はセールの実施を待つことをお勧めします。

>> これからの時代に必須!基礎から学ぶ「情報セキュリティ入門」 |Udemy

本講座は、情報セキュリティの基本知識や対策方法を「講義と問題演習」を通じて学ぶことができます。

リンク先のページの「学習内容」と「講座内容」をご覧頂くとわかりやすいですが、情報セキュリティマネジメント、情報セキュリティ技術及び周辺の IT 知識など、情報セキュリティ全般について細かく解説されているため、情報処理安全確保支援士試験の対策の第一歩として広く浅く学ぶには最適な講座です。

数多くの講座が存在する Udemy の情報セキュリティカテゴリでベストセラーを獲得し、のべ 4,400 人以上が受講した人気の講座で、情報処理安全確保支援士試験の受験生や合格者も受講しています。

余力がある方、ネットワークスペシャリスト試験も視野に入れている方

ネットワークスペシャリスト試験で学ぶ内容には、支援士試験にも役立つ内容が大変多く含まれています。

上記の書籍を読み終えてまだ余力のある方や支援士試験合格後にネットワークスペシャリスト試験の受験を視野に入れている方は、「ネットワークスペシャリストに独学で合格できるお勧め参考書と勉強方法」でご紹介している参考書も読んでおくと、実力の底上げに繋がるでしょう。

2. 午後試験の記述対策の参考書

上記の参考書で情報セキュリティの基礎を学んだら次の段階へ進みましょう。

ここからは本格的に午後試験の記述問題の対策を始めます。

午後試験は出題者の意図を汲み取った解答を記述できなければ得点できません。

「情報セキュリティの知識があれば記述はぶっつけ本番でどうにかなるでしょう?」とあなどってはいけません。

午後試験で合格点を取れずに不合格となる人は口を揃えて「記述の問題で的外れな解答を書いてしまった」と悔やんでいます。

そんな後悔をしないよう、午後試験の記述対策もしっかり行いましょう。

ここでご紹介する参考書でも試験範囲の技術や知識を学べるため、情報セキュリティの基礎知識がある方や1つ目の段階を実行する時間がない方はここからスタートすると良いでしょう。

情報処理教科書 情報処理安全確保支援士(EXAMPRESS)

過去の試験傾向を分析し、合格に必要な知識が網羅された参考書です。

【本書の特徴】

・新試験の傾向をしっかり分析

・幅広い出題範囲をやさしく解説

・実際の試験形式で理解度を確認するために、節のテーマに沿った確認問題を掲載

・旧SC試験 (情報セキュリティスペシャリスト試験)を含めた 17 回分の過去問題解説をWebダウンロード可能

・令和4年10月試験の解答・解説をWebで提供

・チェックシートで直前の総仕上げもバッチリOK

・2色刷りで読みやすい紙面

なお、本書は 2023 年11月20日に新版 (2024年版) が出版されます。

11月20日以降に勉強を開始する予定の方は新版を購入されると良いでしょう。

EXAMPRESS(翔泳社)の参考書は「SEshop」での購入がお勧めです。

初回の会員登録時に 500 円分のポイントが付与されるほか、1冊から送料無料、常時ポイント還元率 10%、メルマガで割引クーポンが配布されるなど嬉しいサービスが満載の出版社直営サイトです。

詳しい情報は「資格試験の参考書を安く買える・ポイント還元率が高いお勧め通販サイト」の記事でご紹介していますので、ご興味があればご覧ください。![]()

情報処理安全確保支援士「専門知識+午後問題」の重点対策

午前Ⅱの専門知識と午後問題の対策本です。

「午前問題のテーマ別対策と必要知識」で基本知識を確認した上で午後問題に取り組むという構成になっています。

午後問題は広い試験範囲の中から重要な 10 テーマに絞って解法のテクニックが解説されているため、出題される可能性の高い部分を重点的に対策できます。

このほか、過去問の活用術や、暗記必須の用語のまとめなど役立つ内容が満載です。

3. 過去問を解説した参考書

先ほどご紹介した「情報処理教科書 情報処理安全確保支援士 2023年版」の購入特典で 17 回分の過去問を解説した PDF ファイルをダウンロードできますので、過去問の解説書を新たに購入する必要はありません。

過去問の問題冊子は以下のリンク先の IPA 公式サイトで無料で閲覧が可能です。

最新の試験から 2017 年度春期までの試験は「情報処理安全確保支援士試験」の過去問を、それより古い試験は「情報セキュリティスペシャリスト試験」の過去問を解いてみましょう。

支援士試験に合格するための勉強の流れ

ここからは、私が支援士試験に合格するために実施した勉強の流れをご紹介します。

なお、出願時点での私の基礎知識や IT 関係の取得資格などは次の通りです。

- IT 関連の実務経験は一切無し。IT 関連の取得資格も無し。

- 以前からネットワークやセキュリティ、プログラミングなど ICT には興味があったので趣味で勉強していた。この段階で得ていた知識が非常に役立った。

- 試験の1ヶ月以上前専門書で技術・知識を学ぶ

この段階ではまだ試験に特化した勉強は行っていませんでした。

お勧め参考書の項でご紹介した以下の2冊を用いて情報セキュリティに関する知識を学びました。

この2冊の書籍に登場する技術・知識を広く浅く理解しておけば、支援士試験に出題される技術的な内容はまずカバーできます。

大事なことなのでもう一度言いますが、 試験に合格することを目標にするなら、 この2冊の理解度は広く浅くで OK です。

支援士試験にはある技術を深く掘り下げた問題などは出題されません。

情報セキュリティに関する広く浅い知識と並程度の文章読解力があれば必ずクリアできる試験です。

この段階では “広く浅い” 情報セキュリティに関する知識を学ぶことに徹しましょう。

- 試験2週間前午後問題の対策を開始

試験の2週間くらい前からは午後問題の対策に特化した勉強を始めました。

午後問題の記述式の解答は、簡単に書けそうで意外と書けないものです。

問われていることをに対する解答を頭の中で整理し、それを指定の文字数に収める練習が必要になります。

午後問題の記述式解答で点数を稼ぐコツとしては、例えば以下の3点があります。

- 解答には設問中で用いられている用語を使用する

- 指定文字数の 70 % 以上は埋める

- 設問に対して的確に答える (ズレた答えを書かない)

3つ目の「設問に対して的確に答える」などは非常に重要なポイントです。

例えば「~の目的は何か?」という問いに対しては「~(目的)のため」と答えるのが正解なのですが、いざ自分が試験を受けるとなると「~だから」のようにズレた解答をしてしまう人が多いのです。

午後問題は “こういう設問に対してはこう答える” というパターンがいくつかありますので、ご紹介した参考書を用いて対策をするための期間を設けましょう。

- 試験1週間前過去問で午後問題の実力チェック、午前問題の対策を行う

午前Ⅰ問題は過去問の使いまわし問題ばかりなので、試験直前に過去問を周回するだけで OK です。

高度試験の午前Ⅰの過去問だけでは問題数が少ないので、応用情報技術者試験の午前問題も3~5年分くらい繰り返し解きましょう。

午前Ⅱ問題も過去問の使いまわし問題ばかりで問題数も少ないので、過去問を多めの 10 年分くらい解いておきましょう。

午後試験の記述対策まで終えた方なら、初見でも合格ラインの 60% は解けるはずです。

午前問題の対策のために数週間~数ヶ月も時間を取る必要はありません。

支援士試験の過去問 - 試験本番午後問題の設問選択が合否のカギ!

試験本番では午後問題の設問選択が合否のカギを握ります。

試験開始後の数分で問題をザッと読んで解答する設問を選択する必要があります。

多くの受験者は知識問題 (単語を答えるだけだったり、解答を選択肢から選ぶ問題) が解けるかどうかで解答する設問を選択しますが、個人的にはその方法はお勧めしません。

設問をさっと見ただけで問われている技術的な内容や全体の流れが理解できるものを選ぶべきです。

私が受験して合格した平成 31 年度春期の午後Ⅱの問題を例に、午後問題の設問は知識問題が解けるかどうかで判断せず、全体の流れが理解できる問題を選んだほうが良い という実例をご紹介します。

問1と問2を流し読みしたところ、問1は無線 LAN 通信やマルウェア感染後の調査と対策についての技術的な内容に終始しているのに対して、

問2は技術的な内容の記載が少なく、セキュリティインシデント発生後の調査・対応について問われている印象を受けました。

知識問題については、問1は少し考えれば解答を出せそうな問題が多かったのに対して、問2は “コレは正答が分かる、コレはわからない” という問題がはっきりしていました。

問2の最初の知識問題3問 (設問1の a,b,c) は解けなかった受験者が多かったのではないでしょうか。私も正答がわかりませんでした。

問2を選択していきなり最初の3問を落とすのは辛いので、なんとなく知識問題は正答できそうな問1を選びたくなってしまいます。

しかし、全体の流れとしては問2のほうが理解しやすく解答しやすいと判断して問2を選択したところ、最初の3問以外の知識問題は非常に簡単で、記述式問題も答えやすい問題ばかりでした。

結果として午後Ⅱは 80 点の得点で合格していましたので、落とした最初の3問以外はそれなりに良く出来ていたのだと考えています。

長くなりましたが、午後問題の設問選択の重要性をご紹介しました。

おわりに

以上、情報処理安全確保支援士試験 (SC) に合格するためのお勧め参考書と勉強の流れ、問題選択のコツなどをご紹介しました。

この記事が支援士試験を受験される方の参考になれば幸いです。

支援士試験の難易度と合格率の推移、ネットワークスペシャリスト試験や応用情報技術者試験など他の試験区分と比較した難易度などは「情報処理安全確保支援士の難易度と合格率、他の試験区分との比較」でご紹介しています。

また、支援士試験合格後にセキスペに登録することのメリット・デメリットについては「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の維持費とメリットを解説」で考察していますので、あわせてご覧ください。