資格マニアが発信する資格試験情報ブログ「資格屋」へようこそ!

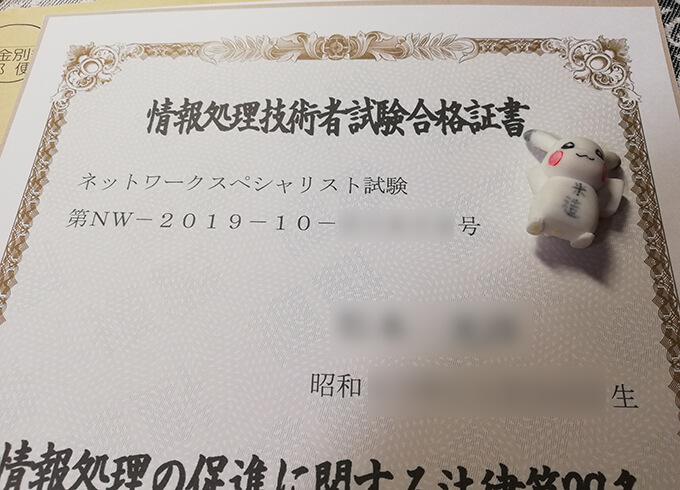

この記事では、2025 年 (令和7年) のネットワークスペシャリスト試験に独学で合格するためのお勧め参考書と勉強の流れ、受験のコツなどを、IT業界未経験の私が独学で合格した経験を基に紹介しています。

ネットワークスペシャリスト試験の難易度と合格率の推移、情報処理安全確保支援士試験や CCNA との難易度の比較、合格に必要な勉強時間などは「ネットワークスペシャリストの難易度と合格率の推移、必要な勉強時間」でご紹介していますのであわせてご覧ください。

ネットワークスペシャリスト対策のお勧め参考書

私はネットワークスペシャリスト試験に合格するために次の3つの段階を踏んで勉強をしました。

ここでは、それぞれの段階で使用した参考書をご紹介します。

- 試験対策を始める前にネットワーク技術の基礎を学ぶ

- 試験対策の参考書を用いて記述式の問題で点数がもらえる解答の書き方を学ぶ

- 過去問を解説した参考書で記述式の書き方を学ぶ

1. ネットワーク技術の基礎を学ぶための参考書

まずは私がネットワークの基礎を学ぶために繰り返し読んでいたお勧めの書籍を3冊ご紹介します。

ネットワークスペシャリスト試験対策に特化した参考書や過去問だけでは断片的な知識しか学べませんが、これらの書籍で学習すればネットワークに関する幅広い知識を実務上の具体例を基に体系的に学ぶことができます。

それぞれの書籍を2,3周する頃には試験に出題される技術や知識の大部分を網羅できていることでしょう。

なお、マスタリング TCP/IP ―入門編― 以外の2冊はネットワークスペシャリスト試験の対策としてはオーバースペックな書籍ですので、理解するのが難しい部分は飛ばしてしまってもかまいません。

マスタリング TCP/IP ―入門編― (第6版)

TCP/IP の入門書の決定版です。これだけは絶対に外せません。

ネットワークの基礎を図表を用いて分かりやすく解説しており、これからネットワークの勉強をする方が一冊目としてまず読むべき参考書です。

Amazon でサンプルを閲覧できます。

インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 第2版

400 以上という非常に豊富な図を用いてネットワーク技術の基本から現場の設計ノウハウまでを解説した書籍です。

上でご紹介したマスタリング TCP/IP ―入門編― (第6版)でネットワークの基礎を学んだあとの2冊目として読めば、具体的なイメージを持ちながらネットワーク設計や構築について学ぶことができます。

VLAN 設計、アドレス設計、冗長化、仮想化、オンプレミスなサーバサイトのネットワーク構築に必要な基礎技術と設計のポイントなど、ネットワークスペシャリスト試験の午後試験に出題される分野もカバーしています。

Amazon では 240 以上の評価を受けながら平均☆ 4.3 という驚異的な高評価を受けている良書です。

インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク・デザインパターン

上記のインフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 第2版は LAN 構築に特化した内容ですので、それだけでは試験範囲をカバーしきれません。

本書は午後試験に頻出の WAN、拠点間接続、負荷分散などを用いたネットワークの事例を初心者向けに解説されています。

ほかにも機器構成設計、物理構成設計、VLAN 設計、IPアドレス設計、ルーティング設計、STP 設計、FHRP 設計、スタック構成設計、リンク冗長化設計、帯域拡張設計、経路冗長化設計など、過去に出題された技術やこれから出題される可能性がある技術が解説されています。

本書は対象読者に「ネットワークスペシャリスト試験の受験者」を想定しています。試験に出題される典型的なネットワーク構成を例に挙げて解説されているため、必ず受験の助けになるでしょう。

<主な対象読者>

● ネットワークスペシャリスト取得を目指すインフラエンジニア

インフラエンジニアの登竜門的な資格のひとつに「ネットワークスペシャリスト試験」があります。ネットワークスペシャリスト試験の午後Iと午後IIには、必ずと言っていいほど、1問ずつ、

実際のネットワーク環境に即した問題が出題され、その問題の正答率こそが合否の分かれ道になります。本書は実際によくある典型的なネットワーク構成を規模に分けて詳しく説明しています。

インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク・デザインパターン 内容紹介|Amazon より

ネットワークスペシャリスト試験対策にお勧めの Udemy 講座

Udemy というサービスをご存知でしょうか。

Udemy (ユーデミー) は、実践経験のあるエキスパート陣の講師からオンラインで技術や知識を学ぶことができる世界最大級の動画学習プラットフォームです。

Udemy では書籍やWEB検索では学び辛い実践的な講座が提供されています。

私も試しにセールで割引されていたサイバーセキュリティに関する講座を受講したところ、「この内容の講座がこの価格で受講できるのか!」と衝撃を受けるほど内容が濃く理解しやすい高品質な講座で驚きました。

それ以来、セールの度に面白そうな講座を見つけては学習することが楽しみになっています。

スマホアプリも提供されていますので、通勤・通学中や外出先などでも学習が可能です。

そんな Udemy の講座の中から、ネットワークスペシャリスト試験の対策にお勧めの講座をご紹介します。

参考書を読むより動画で学習したいという方は受講を検討してみてはいかがでしょうか。

【Udemy の講座を購入する際の注意点】

Udemy は頻繁に割引セールを実施しています。セール対象の講座は 2,000 円未満の価格で購入できますので、講座の購入をお考えの方はセールの実施を待つことをお勧めします。

>> ネットワークエンジニアを目指す初心者はここから始めよう!「ゼロから学ぶネットワーク基礎」豊富な図解で徹底解説|Udemy

ネットワーク/インフラ/サーバエンジニアを目指す初心者向けコースです。 ルータ、スイッチ、IP、Ethernet(イーサネット)を中心にネットワークに携わるなら最低限知っておきたい基礎知識を学習します。中堅エンジニアの学び直しにも最適です。

このコースの対象受講者:

- 未経験からネットワークエンジニアを目指す人

- 未経験からインフラエンジニアを目指す人

- 非ネットワークエンジニアからネットワークエンジニアに転向したい人

- Web エンジニア、サーバエンジニアだけどネットワークの基礎知識を学びたい人

- メーカーに依存しない基礎知識を学びたい人

- 資格は取得したけど改めて基本からやり直したい人

- 用語の意味が分からずに挫折してしまった人

実務ゼロ、応用情報技術者の午後試験のネットワークでだいたい6~8割取れるレベルの者です。

ネットワークスペシャリストの勉強をこれからしようと思っていましたが、何から手をつけていいかわからず、とりあえず忘れていることも多いし基本の総復習のつもりで受講しました。

受けてみると抑えるべき基本事項をたくさん逃していることに気づけました。また理解しているつもりのことも、実際のパケットの動作とかをみると、まだまだ学ぶことが多く理解度の甘さを痛感しました。

これからネットワークスペシャリストを勉強するうえでとてもいい足がかりになりました。ありがとうございます。

受験生からのフィードバック より

>> ネットワークエンジニアを目指す初心者はここから始めよう!「ゼロから学ぶネットワーク基礎」豊富な図解で徹底解説|Udemy

2. 午後試験の記述対策の参考書

上記の3冊を読み終えたらネットワークスペシャリスト試験に挑戦できるレベルの基礎的な知識は身についているはずですので、次の段階へ進みましょう。

ここからは本格的に午後試験の記述問題の対策を始めます。

知識面でのネットワークスペシャリスト試験の対策は先ほどご紹介した3冊で十分ですが、午後試験は出題者の意図を汲み取った解答を記述できなければ得点できません。

「ネットワークの知識があれば記述はぶっつけ本番でどうにかなるでしょう?」とあなどってはいけません。

午後試験で合格点を取れずに不合格となる人は口を揃えて「記述の問題で的外れな解答を書いてしまった」と悔やんでいます。

そんな後悔をしないよう、午後試験の記述対策もしっかり行いましょう。

情報処理教科書 高度試験午後I記述 春期・秋期(EXAMPRESS)

本書は、高度情報処理技術者試験 全9区分に共通して課される、午後 I (記述式) 試験の解答プロセスを細分化し、具体的かつ詳細に解説する、これまでにない記述式に特化した試験対策書です。

書籍のタイトルは午後Ⅰとなっていますが、本書で勉強すれば午後Ⅱの記述対策にもなります。

【本書の特徴】

- すべての区分に対応 — 共通の基本事項と各区分に特徴的な戦略が学べる

- 安定して高得点を狙うテクニックを満載 — 記述が具体的で独学しやすい

- 視点を強く意識できる — 他の区分と比べることでより明確に理解できる

ネットワークスペシャリスト試験の合格後に情報処理安全確保支援士試験などほかの高度試験を受験する際にもそのまま使える受験テクニックが満載です。

EXAMPRESS(翔泳社)の参考書は「SEshop」での購入がお勧めです。

初回の会員登録時に 500 円分のポイントが付与されるほか、1冊から送料無料、常時ポイント還元率 10%、メルマガで割引クーポンが配布されるなど嬉しいサービスが満載の出版社直営サイトです。

詳しい情報は「資格試験の参考書を安く買える・ポイント還元率が高いお勧め通販サイト」の記事でご紹介していますので、ご興味があればご覧ください。

![]()

3. 過去問を解説した参考書

過去問を使用して引き続き午後試験の記述対策を行います。

ネットワークスペシャリスト試験の過去問を解説した参考書をご紹介します。

「ネスペ」シリーズ

SE(システムエンジニア)兼 ITライターの左門 至峰 氏が執筆する「ネスペ」シリーズは、ネットワークスペシャリスト試験の午後試験対策の定番シリーズです。

一冊丸々 300 ページ以上を過去問1年分の午後試験の解説にあてており、「その設問の解答がなぜそうなるのか」という思考プロセスが詳しく解説されています。また、記述式の解答を書く上でのポイントも学べる良書です。

一冊で過去問1年分なので数年分を揃えようとすると出費がかさみますが、個人的には本書を何年分も買い揃える必要は無いと考えています。

その理由は、本書を読む目的がネットワーク技術を新しく学ぶことではなく、記述式の問題において IPA の模範解答に至るまでの思考プロセスを学ぶことが目的だからです。

その目的を達成するためなら、間近の1,2年分を読めば十分です。

令和7年のネットワークスペシャリスト試験を受験される方は、令和6年と令和5年の試験を解説した以下の書籍を準備すれば良いでしょう。

どちらも Amazon でサンプルを閲覧できますので是非一度ご覧ください。

情報処理教科書 ネットワークスペシャリスト

「ネスペ」シリーズで午後試験の記述式の考え方を学んだら、最後に過去問集を使ってさらに古い過去問を自力で解いてみましょう。

本書は特典として平成 21 年~令和5年の午前I・II、午後I・IIの過去問の解説をPDF形式で提供しているため、過去問解説はこの一冊で十分です。

古い過去問は技術面では最近の動向に沿わないものが出題されている場合もありますが、問題を解く練習にはなりますので、納得がいくまで何年分でも解いて練習と見直しを繰り返しましょう。

ネットワークスペシャリスト試験に合格する勉強の流れ

私がネットワークスペシャリスト試験に合格するために実施した勉強の流れをご紹介します。

なお、出願時点での私の基礎知識や IT 関係の保有資格などは次の通りです。

- IT 関連の実務経験は一切無し。

- IT 関連資格は情報処理安全確保支援士試験に合格済み。

- 以前からネットワークやセキュリティ、プログラミングなど ICT には興味があったので趣味で勉強していた。この段階で得ていた知識が非常に役立った。

- 試験 の

1ヶ月以上前ネットワーク技術の基礎を学ぶこの段階ではまだ試験に特化した勉強は行っていませんでした。

お勧め参考書の項でご紹介した3冊の参考書を用いてネットワーク技術の基礎を学びました。

この3冊の書籍に登場する技術を理解しておけば、ネットワークスペシャリスト試験に出題される技術的な内容の大半はカバーできます。

- 試験1ヶ月前午後試験の対策を開始

試験1ヶ月くらい前からは午後試験の記述式問題に特化した対策を始めました。

午後問題の記述式の解答は、簡単に書けそうで意外と書けないものです。

問われていることをに対する解答を頭の中で整理し、それを指定の文字数に収める練習が必要になります。

午後問題の記述式解答で点数を稼ぐコツとしては、例えば以下の3点があります。

- 解答には設問中で用いられている用語を使用する

- 指定文字数の 70 % 以上は埋める

- 設問に対して的確に答える (ズレた答えを書かない)

3つ目の「設問に対して的確に答える」などは非常に重要なポイントです。

例えば「~の目的は何か?」という問いに対しては「~(目的)のため」と答えるのが正解なのですが、いざ自分が試験を受けるとなると「~だから」のようにズレた解答をしてしまう人が多いのです。

午後問題は “こういう設問に対してはこう答える” というパターンがいくつかありますので、ご紹介した参考書を用いて対策をするための期間を設けましょう。

- 試験2週間前過去問で午後問題の実力チェック & 午前問題の対策を行う

午前Ⅰ問題は過去問の使いまわし問題ばかりなので、試験直前に過去問を周回するだけで OK です。

高度試験の午前Ⅰの過去問だけでは問題数が少ないので、応用情報技術者試験の午前問題も3~5年分くらい繰り返し解きましょう。

午前Ⅱ問題も過去問の使いまわし問題ばかりで問題数も少ないので、試験直前に過去問を多めの 10 年分くらい解いておきましょう。

午後試験の記述対策まで終えた方なら、初見でも合格ラインの 60% は解けるはずです。

午前問題の対策のために数週間~数ヶ月も時間を取る必要はありません。

おわりに

以上、ネットワークスペシャリスト試験に合格するためのお勧め参考書と勉強の流れ、勉強のコツをご紹介しました。

この記事がネットワークスペシャリスト試験に挑戦される方の参考になれば幸いです。

ネットワークスペシャリスト試験の難易度と合格率の推移、情報処理安全確保支援士試験や CCNA・CCNP との難易度の比較、合格に必要な勉強時間などは「ネットワークスペシャリストの難易度と合格率の推移、必要な勉強時間」でご紹介していますのであわせてご覧ください。