資格マニアが発信する資格試験情報ブログ「資格屋」へようこそ!

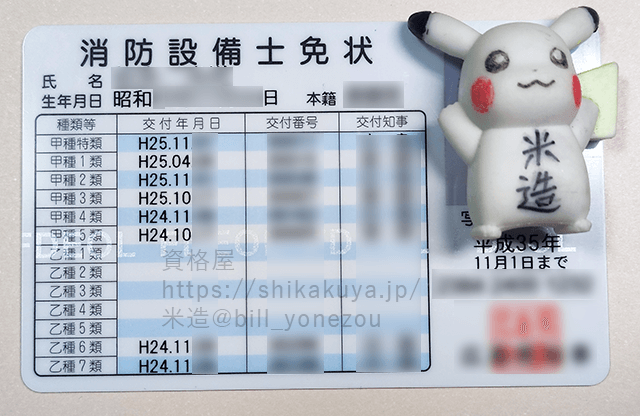

私は消防設備士の資格を全類取得していて、以前の職場の同僚や同業者と資格の話になると、消防設備士の資格についてこんな質問をされることがありました。

- 消防設備士って全部で8種類もあるけど、オススメの受験する順番はある?

- 科目免除をしないほうが有利だって聞くけど本当?

この記事では、消防設備士 全類(甲種特類、甲種1~5類、乙種6~7類)を効率よく取得する順番や、受験を有利にするために科目免除を受けるべきか受けないべきかの判断基準などを、私が全類を独学・受験回数5回・約1年間という短期間で取得した経験を基にご紹介します。

各類の難易度や合格率、合格するための勉強方法やお勧めの参考書などは類別の記事でご紹介していますので併せてご覧ください。

全類を効率よく取得!受験する順番はコレがお勧め

お勧めの受験スケジュール

ここでは、地方住まいの方でも実現可能な、次のような条件の下で全類を取得する受験スケジュールを紹介したいと思います。

- 今住んでいる都道府県+隣県の2県で受験する。それ以外の県には遠征しない。

- 午前受験+午後受験の併願受験を利用する

- 甲種4類+乙種7類の複数受験を利用する (電気工事士免状が必要)

電気工事士免状をお持ちでない方は、受験回数を1回増やして甲種4類と乙種7類を別々に受験すれば良いでしょう。

ちなみに、消防設備士の免状を必要とする仕事には電気工事が必ず絡んできますので、まだ持っていない方は、消防設備士を取得しながら並行して電気工事士の免許を取得すれば就職や転職に非常に役立ちますよ。

【筆記試験】

[参考書] 第二種電気工事士の筆記試験に独学で合格できる参考書と勉強方法

[難易度] 第二種電気工事士の筆記試験・技能試験の合格率と難易度を解説

【技能試験】

[参考書] 第二種電気工事士の技能試験に独学で合格できるお勧め参考書と練習方法

[工具セット] 第二種電気工事士技能試験の安い工具セットお勧め厳選3セット

[材料セット] 第二種電気工事士技能試験の安い練習用材料 (器具+電線) お勧め厳選3セット

[時短工具] 第二種電気工事士技能試験を有利に進められる時短工具お勧め厳選2選

[複線図] 2023年度(令和5年度) 第二種電気工事士技能試験 複線図の書き方

さて、上記の条件のもとで実際に私が全類を取得した際のスケジュールがこちらです。

当時私が住んでいた場所をA県、隣県の受験地として選んだ場所をB県と表記します。

| 試験月 | 受験種類 | 受験地 | 備考 |

| 平成24年8月 | 甲種5類 | A県 | 甲種5類 のみ単類で受験 |

| 平成24年8月 | 甲種4類 乙種6類 乙種7類 | B県 | 甲種4類 と 乙種7類を複数受験、乙種6類を併願受験することで 1日に3種類を受験 |

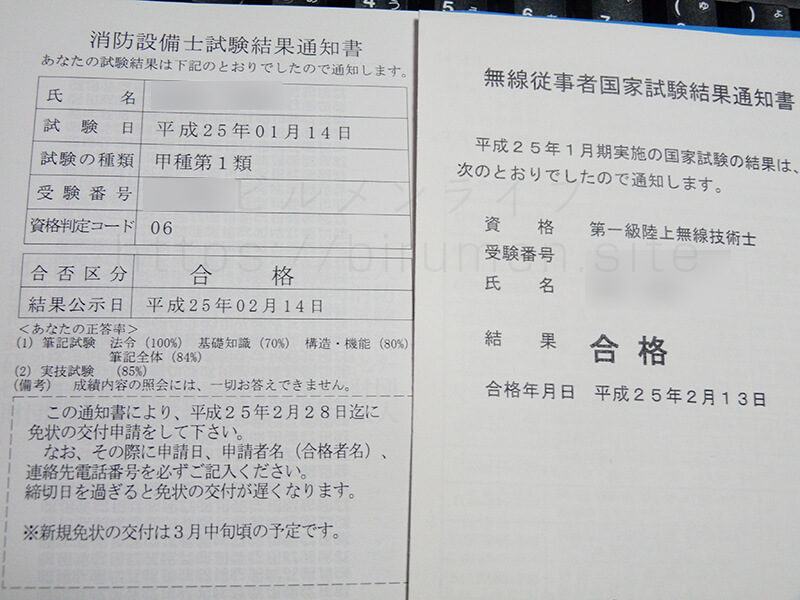

| 平成25年1月 | 甲種1類 | A県 | 甲種1類 のみ単類で受験 |

| 平成25年8月 | 甲種3類 | A県 | 甲種3類 のみ単類で受験 |

| 平成25年8月 | 甲種特類 甲種2類 | B県 | 甲種特類 と 甲種2類を併願受験 |

地方住まいの方でもこのようなスケジュールで受験すれば、住んでいる都道府県+隣県の2箇所の受験地だけで、試験会場に行く回数はわずか5回で8種類全類を取得することが可能です。

全類取得を目指す人にこのスケジュールをお勧めする理由

全類の取得を目指す人にこのスケジュールをお勧めする理由は2つあります。

- ほぼ業界での需要が高い順に取得できる

- 勉強した知識や科目免除を有効に利用できる

| 試験月 | 受験種類 | 受験地 | 備考 |

| 平成24年8月 | 甲種5類 | A県 | 甲種5類 のみ単類で受験 |

| 平成24年8月 | 甲種4類 乙種6類 乙種7類 | B県 | 甲種4類 と 乙種7類を複数受験、乙種6類を併願受験することで 1日に3種類を受験 |

| 平成25年1月 | 甲種1類 | A県 | 甲種1類 のみ単類で受験 |

| 平成25年8月 | 甲種3類 | A県 | 甲種3類 のみ単類で受験 |

| 平成25年8月 | 甲種特類 甲種2類 | B県 | 甲種特類 と 甲種2類を併願受験 |

1. ほぼ業界での需要が高い順に取得できる

消防設備士の業界での需要はおおよそ次の順番になります。

[需要 高]4類 = 6類 = 1類 → 5類 → 7類 → 2類 → 3類 → 特類 [需要 低]

それに対して、このスケジュールで取得できる順番は次の通りです。

5類 → 4類・6類・7類 →1類 → 3類 → 2類・特類

いかがでしょうか。

5類を最初に取得している以外は、ほぼ業界での需要の高い順に資格を取得できるのです。

ちなみに、5類はこう並べると需要が低く見えますが、5類で扱う避難器具は多くの建築物に設置義務がありますので実際の需要は低くないです。

まあ、それを言い出すと2類の泡消火設備などは、店舗やホテル、オフィスビルに併設される立体駐車場などにはほぼ設置されているので、こちらも需要は低くありませんが…。

“業界での需要” という言葉は、ここでは “その種類に該当する設備数 及び その種類を必要とする会社の数” が多いほど業界での需要が高い、少ないほど需要が低いと定義します。

ほとんどの防火対象物において6類の消火器が設置されていて、4類の自動火災報知設備が設置されている。さらに規模が大きくなると1類の消火栓設備やスプリンクラー設備、5類の避難器具の設置義務がある…という具合に、4類と6類の需要がトップクラスで、続いて1類と5類の需要が高いのです。

需要が高い順に資格を取得しておけば、資格を生かして就職・転職をする際に有利に働く可能性があります。

設置数が少なく、取り扱いのノウハウが必要な2類 や3類の消防設備の点検・改修は他社に投げるという中小の防災会社が多い一方で、1類 や4類、6類の消防設備を自社で点検・改修をしない防災会社は少数です。

つまり、需要の高い4類・1類・6類を持っていれば歓迎される可能性が高いですが、2類や3類は宝の持ち腐れとなる可能性があるということです。

ただし、2類や3類であろうと、消防設備士資格を1つも持っていない人よりは確実に評価されるでしょうから、そういう意味では取っても無駄なんてことは全くありません。

あくまで “消防設備士を持っている人の中では、需要の低い種類を持っているより需要の高い種類を持っていたほうが有利だよ!” という話です。

2. 勉強した知識や科目免除を有効に利用できる

消防設備士試験の出題内容は種類ごとに次のように分類できます。

「電気系」「機械系」というのは、筆記試験の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・設備(以下、構造・機能)」の科目で「電気」と「機械」のどちらが出題されるかを示しています。

また、1類から3類の「水系」は、どれか1種類を持っていれば、他の「水系」の種類を受験する際に「基礎的知識」の科目が免除されます。

今回お勧めする受験スケジュールと上記の分類表を組み合わせると、そのメリットが見えてきます。

【平成24年8月】甲種5類を受験。免除なし。

↓ 1週間後

【平成24年8月】 甲種4類、乙種6類、乙種7類を受験。

- 電気工事士免状により、甲種4類の「電気」に関する問題が免除

- 電気工事士免状により、乙種7類の「基礎的知識」が全て免除、「構造・機能」の「電気」に関する問題が免除、実技試験(鑑別)が免除

- 乙種6類の「機械」に関する問題は甲種5類で勉強したばかりなので対策が容易

↓

【平成25年1月】 甲種1類を受験。

- 電気工事士免状により「基礎的知識」及び「構造・機能」の「電気」に関する問題が免除

- 他の消防設備士 甲種免状により「法規」の共通部分が免除

- 5類・6類を取得してすぐ受験しているので「機械」に関する問題の対策が容易

↓

【平成25年8月】甲種3類を受験

- 甲種1類を取得済みのため「基礎的知識」が全て免除、「法規」の共通部分が免除

- 電気工事士免状により「構造・機能」の「電気」に関する問題が免除

↓ 1週間後

【平成25年8月】甲種2類、甲種特類 を受験

■ 甲種2類

- 甲種1類を取得済みのため「基礎的知識」が全て免除、「法規」の共通部分が免除

- 電気工事士免状により「構造・機能」の「電気」に関する問題が免除

■ 甲種特類

- 1類 ~ 5類の勉強をしてからあまり時間が経っていないため内容をよく覚えており対策が容易

上記から分かるように、このスケジュールで勉強することには次のようなメリットがあります。

勉強したことを忘れないうちに次の種類を受験するので、短期間で効率よく資格を取得できる

特に、最終的に甲種特類を取得したいと考えている方は、短期間でまとめて取得することをお勧めします。

甲種特類では1類 ~5類の知識が満遍なく出題されます。1類 ~5類の取得から時間が経って内容を忘れてしまっている場合、またこの5種類の勉強から始めなくてはならないため、勉強がかなり大変になります。

短期間でまとめて特類以外を取得し、その流れで甲種特類を受験すれば最小限の労力で合格することが可能です。

消防設備士の科目免除は受けないほうが良い?

ネット上の消防設備士に関する記事に「消防設備士試験は科目免除を受けないほうが良い」と主張されているのをよく目にします。

この意見には私も同意しますが、誰でも科目免除を受けないほうが有利になるのかと言うと、そうではありません。

まずは「科目免除を受けないほうが良い」 と言われる理由をご説明します。

科目免除を受けないほうが有利だと言われる理由

消防設備士試験では、受験しようとする種類以外の消防設備士の免状や電気工事士の免許を持っていれば科目免除を受けることができます。

科目免除を受けると、受験する種類によって「法令」の共通部分や「基礎的知識」、「構造・機能」の電気に関する問題などが免除されます。

これらの免除対象の問題は他の種類の消防設備士や電気工事士を受験する際に勉強している内容で、科目免除を受けられる有資格者にとっては解きやすい問題ばかりです。

この点が、科目免除を受けないほうが有利だと言われる理由のポイントです。

なお、科目免除を受けても免状対象の問題が正答したことになるわけではないことに注意が必要です。

単純に全体の問題数が減り、類別の専門的な問題しか出題されなくなります。

解きやすい問題が免除されて専門的な難しい問題しか出題されない中、合格基準の 60% を正答しなければならなくなるのです。

まとめると次のように言えます。

- 科目免除を受ける → 難しい問題しか出題されない中で合格基準の 60% 以上を正答する必要がある

- 科目免除を受けない → 解きやすい問題と難しい問題が混在する中で合格基準の 60% 以上を正答する必要がある

つまり、「科目免除を受けないほうが良い」という主張は、言い換えると「免除される問題は解きやすい問題が多いから、あえて受験して得点源にしたほうが良いよ」と主張しているのです。

難しい問題が解けなくても、解きやすい問題で点数を稼げば合格基準の正答率 60% を満たせるよね、というわけです。

以上が “消防設備士試験は科目免除を受けないほうが良い” と言われる理由です。

しかしながら、この考え方は免除対象の解きやすい問題を確実に正答できるという前提の下に成り立っています。

例えば、あえて免除を受けずに受験した場合に、頑張って勉強した甲斐があって難しい問題は正答できたのに解きやすいはずの問題でミスをして正答率が 60% に満たずに落ちた、なんて最悪なケースもありえるのです。

こんなケースに該当しないためにも、免除を受けるか受けないかの判断をする前に、免除対象の問題を自分が何問くらい正答できるかを把握しておく必要があります。

免除対象の問題の大半を解けるなら免除を受けない、解けないなら免除を受けるという判断を下せば良いのです。

では、実際に免除対象の問題を何問解ければ良いのか、その具体例をご紹介します。

科目免除を受けないほうが有利になる具体例

甲種の「法令」科目を例に挙げます。

科目免除を受けない場合、「法令」科目の問題数は次の通りになります。

- 共通部分 (8問) + 類別部分 (7問) = 合計 15 問

合格となる正答率 60 % に達するためには、共通部分と類別部分を合わせて 15 問中9問以上正答しなくてはなりません。

一方、共通部分の科目免除を受ける場合の問題数は次の通りになります。

- 類別部分(7問)のみ

合格となる正答率 60% に達するためには、類別部分の問題を7問中5問以上正答しなくてはなりません。

では、共通部分を何問正答できるなら科目免除を受けないほうが有利になるのかを見ていきましょう。

ここで「有利になる」場合とは、類別部分の正答数が4問以下で良い場合と定義します。

類別部分を5問以上正答しなければならないなら、科目免除を受けた場合と同等か、それより不利になりますからね。

さて、上述した通り、科目免除を受けない場合は9問正答できれば正答率 60% に達します。

その正答数9問の内訳を共通部分と類別部分に分けた表がこちらです。

| 共通部分の正答数 (全8問中) | 合格となる正答率 60 % を取るために 類別部分で正答しなければいけない問題数(全7問中) |

| 8 問 | 1 問 |

| 7 問 | 2 問 |

| 6 問 | 3 問 |

| 5 問 | 4 問 |

| 4 問 | 5 問 |

| 3 問 | 6 問 |

| 2 問 | 7 問 |

この表を見れば分かる通り、共通部分を5問以上正答できるなら類別部分の正答数が4問以下で良いので科目免除を受けないほうが有利という結果になります。

逆に、共通部分の正答数が4問以下となる場合は類別部分を5問以上正答しなければならず、共通部分が足を引っ張ってしまうので、共通部分の科目免除を受けたほうが良いという結果になります。

結論としては、「法令」科目の場合は共通部分を8問中5問以上正答できる自信があるなら、科目免除を受けない方が有利になるということです。

科目免除を受けるかどうかの判断基準

以上のことから、科目免除を受けるかどうかは、免除対象の問題を一定数以上正答できる自信があるかどうかで判断すべきです。

免除対象の問題を一定数以上正答する自信がある人

免除対象の問題を一定数以上正答する自信がない人

ご自分がどちらに該当するのかは、出願時点での勉強量や知識量などから判断しましょう。

個人的な意見ですが、法規の「共通部分」は似たような問題が繰り返し出題されていて簡単なので、免除を受けないほうが楽に正答率 60% を超えられると思います。

「構造・機能」の「電気に関する部分」については得意不得意が分かれるところだと思いますが、電気工事士試験を受験した際に筆記試験の計算問題を捨てた方や解けなかった方は、素直に免除を受けることをお勧めします。

全類持ちが教える消防設備士のお勧め参考書

私が全類を取得した際に使用したお勧め参考書

消防設備士試験の全ての類の対策に役立つ書籍です。

上下巻からなる大ボリュームで、図解でかなり詳しく解説されており、消防設備士の資格をこれから全部揃えようという方は絶対に準備することをオススメします!

もちろん私が甲種特類を含む全類を取得した際にも非常に役立ちました。

この書籍で勉強した内容が実技試験に出題されて助かった!という経験をしているだけに、私の周りで消防設備士を受験する人には必ず勧める書籍です。

消防設備士受験のために書かれた参考書ではないため、いわゆる問題集のような1問1答+解説形式にはなっていないのですが、教科書として非常に優秀です。

それぞれの種類のお勧めの参考書については、以下の類別の記事で紹介していますのでそちらをご覧ください。