資格マニアが発信する資格試験情報ブログ「資格屋」へようこそ!

この記事では、2023 年(令和5年)の消防設備士 甲種特類に独学で一発合格を目指す方にお勧めの参考書と勉強方法のほか、科目ごとの出題内容、楽に合格できる受験戦略などを、私が独学で甲種特類に合格した経験を基にご紹介します。

甲種特類の資格で扱う特殊消防用設備についての概要と、設備管理業界や就職・転職市場での甲種特類の需要などについては「消防設備士甲種特類の需要と特殊消防用設備の概要を全類持ちが解説」の記事にまとめています。

消防設備士 甲種特類の試験概要

甲種特類の受験資格

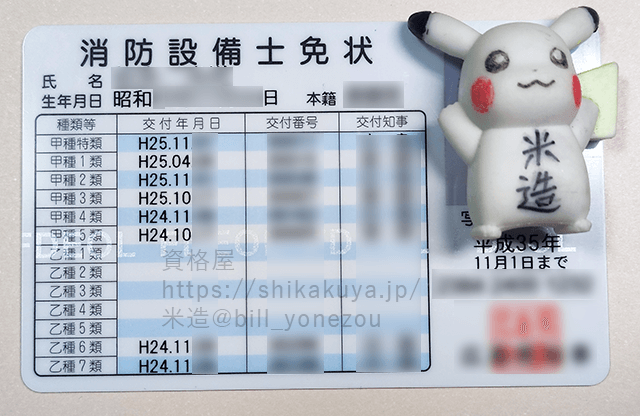

甲種特類を受験するには、以下に示す3種類以上の消防設備士免状の交付を受けている必要があります。

- 甲種第1類から第3類までのいずれか1つ

- 甲種第4類

- 甲種第5類

甲種1類~5類全ての免状が必要だと思われがちですが、1類から3類についてはいずれか1種類以上の交付を受けていることが必要です。

甲種特類の試験科目

甲種特類には実技試験がなく、筆記試験のみで以下の3科目が出題されます。

- 消防関係法令

- 構造・機能及び工事・整備

- 火災及び防火に関する知識

問題数はそれぞれ 15 問ずつで合計 45 問、試験時間は2時間 45 分です。

消防設備士 甲種特類のお勧め参考書

まずは私が甲種特類の試験に合格した際に使用した参考書をご紹介します。

私が受験した当時は新しい参考書だったのですが、2023 年現在では古い参考書になってしまいました。

しかしながら、他にまともな参考書の選択肢がない以上、甲種特類の問題に慣れるためには絶対に解いておきたい参考書です。

甲種特類の出題傾向を徹底的に分析し、出題される可能性の高い問題だけを厳選して掲載されているので、繰り返し解いて理解を深めることで知識が身につきます。

甲種特類の「火災及び防火に関する知識」科目の対策のために使用しました。

消防隊の侵入経路、フラッシュオーバー、煙について、延焼速度のほか、「火災及び防火に関する知識」に出題される可能性のある幅広い分野について学べます。

甲種特類の試験対策のためにまとめられた書籍ではないため、必要な部分と不要な部分を自分で取捨選択しながら勉強を進める必要がある点に注意が必要です。

Amazon には以下のようなレビューもあり、私以外の甲種特類合格者からも高評価を得ているようです。

消防設備士の特類で火災分野では必須のものとなる。

はじめて学ぶ建物と火災 レビュー|Amazon

実際このテキストを読みこむことで、無事合格することができた。

比較的読みやすいテキストなので、すんなりと頭に入ってきやすい内容である。

消防設備士試験の全ての類の対策に役立つ書籍です。

上下巻からなる大ボリュームで、図解でかなり詳しく解説されており、消防設備士の資格をこれから全部揃えようという方は絶対に準備することをオススメします!

もちろん私が甲種特類を含む全類を取得した際にも非常に役立ちました。

この書籍で勉強した内容が実技試験に出題されて助かった!という経験をしているだけに、私の周りで消防設備士を受験する人には必ず勧める書籍です。

消防設備士受験のために書かれた参考書ではないため、いわゆる問題集のような1問1答+解説形式にはなっていないのですが、教科書として非常に優秀です。

甲種特類の受験戦略と科目ごとの勉強方法

甲種特類に楽に合格する受験戦略

結論から言うと、甲種特類に楽に合格したければ、特類に関する勉強はそこそこにして1類~5類の勉強に力を入れることをお勧めします。

その理由は2つあります。

- 消防設備士試験は合格基準が甘く、難しい科目の点数が低くても合格できるから

- 甲種特類の出題範囲を網羅したまともな参考書が無く対策し辛いから

具体的にご説明します。

特類を受験される方ならご存知だと思いますが、消防設備士の筆記試験の合格基準は「3科目の平均の得点率が 60 %以上 かつ 各科目の正答率が 40 %以上」です。

たとえ1科目が 40 %しか正答できなかったとしても、残りの2科目でカバーすれば合格できる可能性があるという、甘い合格基準となっています。

この基準を利用して、甲種特類の3科目のうち間違いなく一番対策が難しく得点し辛い「火災及び防火に関する知識」の対策はそこそこにして、すでに資格を持っていて知識がある1類~5類の範囲で点数を稼ぐという戦略を取ります。

「消防関係法令」科目では 15 問中 10 問前後は1類~5類の知識で解ける問題が出題されますので、正答数 11 問で正答率 70 %以上を目指しましょう。簡単な共通問題が多いので正答率 70 %は十分狙えます。

「構造・機能」科目は 15 問全てが1類~5類の範囲の問題なので、この科目は確実に正答率 70 %以上を取りましょう。

上記の2科目をそれぞれ 70 %以上正答できていれば、「火災及び防火に関する知識」科目は足切りを回避できる 40 %だけ正答できれば合格となります。全 15 問中たったの6問正答するだけで良いのです。

「火災及び防火に関する知識」科目に出題される範囲を網羅した参考書は存在せず、対策が難しいのが現状です。時間をかけて必死に勉強をしても、まったくかすりもしない問題が出題されることもあります。

この記事でご紹介している参考書を使用して最低限の対策だけ行い、点数を伸ばしやすい1類~5類の範囲に時間を割くのが得策です。

以上の理由から、特類に関する勉強はそこそこにして1類~5類の勉強に力を入れるという受験戦略をお勧めします。

甲種特類を受験される方は甲種1類~5類のうち少なくとも3種類には合格していて知識があるのですから、そのアドバンテージを生かさない手はありません。

では、具体的に各科目の問題構成と勉強方法をご説明します。

消防関係法令の勉強方法

法令は全 15 問出題されます。内訳は毎回若干違いますが、おおよそ以下の通りです。

- 共通部分から合計7問前後

- 1類 ~5類から1問ずつ合計5問程度

- 特類 (特殊消防用設備) から3問前後

共通部分の問題というのは、全ての類に共通して出題される次のような問題のことで、簡単な問題ばかりなので必ず正答して得点源にしなければなりません。

ただし、避難階は1階とし、階段はすべて避難階に直通するものとする。

ア 屋内階段が2である地階を除く階数が4の事務所で、収容人員が500人のもの

イ 屋内階段が1である地階を除く階数が2の複合用途防火対象物(地下1階が飲食店、1階と2階が展示場)で、収容人員が50人のもの

ウ 屋内階段が2である地階を除く階数が3のホテルで、収容人員が100人のもの

エ 屋内階段が1である地階を除く階数が2の複合用途防火対象物(1階が遊技場、2階が物品販売店舗)で、収容人員が150人のもの

1 1つ

2 2つ

3 3つ

4 4つ

問2:消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令の規定が改正されたとき、改正後の規定に適合させなくてもよい消防用設備等として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 映画館に設置されている消火器

2 図書館に設置されている避難器具

3 小学校に設置されている簡易消火用具

4 銀行に設置されている自動火災報知設備

ちなみに答えは 問1は1 , 問2は4です。

甲種特類を受験しようという人ならこれくらいは余裕で正答したいところです。

共通問題を落とすようでは話になりませんよ!

特類(特殊消防用設備)に関する問題は、次のような問題が出題されます。

ア 特殊消防用設備等の認定を受けようとする者は、日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。

イ 特殊消防用設備等の性能評価を受けた者は、評価の基準に従い、設備等設置維持計画を作成しなければならない。

ウ 特殊消防用設備等は、通常用いる消防用設備等と同等以上の性能を有するものとして、消防長又は消防署長が認定したものをいう。

エ 日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた法人は、申請に係る性能評価を行った場合、その性能評価の結果を総務大臣に通知しなければならない。

1 1つ

2 2つ

3 3つ

4 すべて正しい

答えは1です。

このように、特類に関する問題は初見の内容だと思いますが、共通問題と類別の問題は甲種特類の受験者ならすでに知っている知識で解けたりすぐ思い出せる内容ばかりで対策が容易です。

法令科目の勉強方法ですが、法令の1類 ~5類に関する部分は今までに使った参考書を使用して復習を行い、特類(特殊消防用設備)に関する部分はオーム社の「甲種特類 精選問題集」で対策を行いましょう。

1類~5類の参考書が手元にない方、そもそも受験していない類がある方は、以下の類別の記事でご紹介している参考書で勉強すると良いでしょう。

構造・機能及び工事・整備

「構造・機能及び工事・整備」は全 15 問出題されます。内訳は1類~5類の範囲からおおよそ各3問ずつです。

「構造・機能及び工事・整備」は1類~5類の範囲から出題されます。

特類に関する問題は出題されません。

法令科目と同様に1類~5類の参考書を準備して対策しましょう。

火災及び防火に関する知識

「火災及び防火に関する知識」は全 15 問出題されます。

消防設備士という資格のラスボスです。

この科目は非常に対策しづらく、高得点を取ることが難しいです。

甲種特類を受験して落ちている人の多くが、この科目の正答率の低さが原因で落ちているのではないでしょうか。

「火災及び防火に関する知識」は全 15 問で、以下の内容が出題されます。

- 煙突、燃焼、煙に関すること、避難方法、区画、排煙設備、進入開口、消防活動拠点、火災、防火、消火活動、建築基準法に関する問題など、消防活動に関する幅広い分野から 15 問

結局なにが出題されるんだって感じですよね。

私が受験した際には、火災現場の中性帯について、フラッシュオーバーについて、火災が起こった際に避難する人の心理…といった、実際に火災現場で活動する消防隊の方が知っておくべき知識のような出題が多かったと記憶しています。

受験戦略の項でご説明した通り、この科目の対策にあまり時間をかけるのは非効率です。

オーム社の「甲種特類 精選問題集」の内容だけは完璧にし、「はじめて学ぶ建物と火災」の内容を一通り記憶して試験に臨みましょう。

まとめ

繰り返しになりますが、「法令」と「構造・機能及び工事・整備」は甲種1類~5類の内容をしっかり理解していれば 70 % 以上は正答できるはずです。

あとは「火災及び防火に関する知識」を 40 %以上得点すれば合格です。

この記事が甲種特類を受験される方のお役に立てば幸いです。

甲種特類持ちの仲間が増えることを祈っています。